当ブログにご訪問いただき、ありがとうございます。

本日は、室内灯における蛍光灯表現について、いろいろと試してみました。

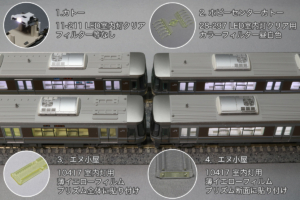

メーカー純正「11-211 LED室内灯クリア」は、室内灯が白色LEDの車両をイメージして色が決められているようです。

しかし、今回実験台とした223系は蛍光灯。少し青っぽい(色温度が高い)ように思えます。

メーカーとしてもこれを意識して、「28-297 LED室内灯クリア用カラーフィルター 昼白色」が発売予定となっています。

薄い黄色のフィルターで、色温度を下げる(黄色っぽくする)という寸法です。これを切り出して室内灯のホルダーに取り付ける格好です。

ところが、個人的な感想ですが、あまり差がないように感じました。

それならばと、エヌ小屋製のフィルム「10417 室内灯用薄イエローフィルム」をプリズムに貼ったらどうなるのかと試してみました。

プリズム全体に貼り付けてみると…。黄色すぎるような気がしました。

今度は断面に貼り付けてみました。白色LEDそのままと比べると差がわかるような感じです。

というわけで、比較の写真です。

どれがよいのか…。あくまでもお客様のお好みということになりますが、「4」は自然な感じかなと思っています。

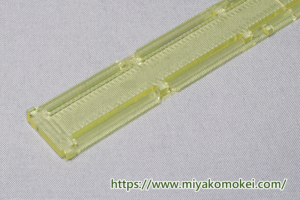

というわけで、今回使用したエヌ小屋製の室内灯用薄イエローフィルムです。

10417 室内灯プリズム他 薄イエローフィルム

このほかにも。白色の室内灯にオレンジ色のフィルムを貼ると電球色になります。

室内灯は白色。食堂部分のプリズムにオレンジ色のフィルムを貼ると…。ごらんのように厨房部分は白色、食堂部分は電球色という光り分けができます。

E257系のように半室グリーン車にも有効な方法です。

作例では、下記のフィルムを使用しています。

交換動画です。

余談ですが…。

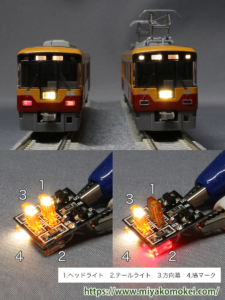

標識灯が点灯しないマイクロエースの京阪8000系。

どうにかして点灯できないのかというご意見がございました。

よく見ると、LEDは基本的にオレンジ色。

動画サイトやブログでは、鳩マークと標識灯の間にある仕切りをカット。鳩マークの光を標識灯のレンズに回すという作例がありました。

それをやらないということは、不満があるのかもしれません。

せっかくならば、ヘッドライトは電球色、標識灯はオレンジ/赤の切り替え、方向幕と鳩マークは白色にしたくなってくるのですが…。

果たして、京阪8000系がこの世にどれくらい流通しているのか。はたまたこの車両のニーズはあるのか…。

同業さんからは京阪などカーブばかりの軌道あがり。路面電車に毛が生えたものとか、在阪私鉄でいちばん無名だし…といわれる始末。

(近鉄、阪急は別格。南海はラピート、阪神はプロ野球で名前がしれているので)

沿線に住んでいるので、京阪電車をひいき目に見てしまっているのかもしれません。

チップLEDで光り分けというところでしょうか。

で、謎にコンデンサが裏側に付いているわけで。なくてもよさそうな感じです。

通電させたら、「ジー」という音がしますし。

さあ。どうしましょうか。悩みどころです。

それよりも、先にリクエストの山を解決しないといけません。とりあえず、タネ車を手に入れて中身を見てみたばかりです。

いつになるのかわかりませんが、やれたらやりたいところです。

というわけで…。本日はほとんど雑談でした。ご容赦ください。